環境保全への取り組み

地球環境の保全が人類共通の最重要テーマの一つであると認識し、環境負荷を低減するための活動に努めています。

環境負荷物質の漏出防止と低減

漏出防止と低減のための取り組み

■ 老朽化設備に対する漏出リスク低減の取り組み

近年、国内プラント設備の老朽化が問題視され、なかには半数以上が稼働年数50年以上を超える設備構成となっているなどの声を耳にします。プラントの連続運転期間の延長等で定期メンテナンス機会が減り、老朽化設備の漏出リスクは高まる傾向です。一度漏出が発生しますと、プラント作業員の人的被害をはじめ、漏れた物質によっては近隣住民への影響や環境汚染につながることも懸念され、漏出リスクの低減に貢献することは当社として重要な取り組みと捉えています。

当社は長年にわたり漏出を防ぐシール製品を提供し、数多くのプラントの安全操業に貢献してきました。現在では、2023年4月発表の“安全を漏らすな”のコーポレートスローガンのもと、シール製品のみならず、お客さま設備のリークゼロを目標に漏出リスク低減を図るサービス開発を進めています。そして本年度、老朽化設備のフランジ起因の漏出リスク低減につながる取り組みとして、フランジの健全性診断サービス“フランジカルテ”を開発、上市しました。

現状、フランジの健全性確認は、プラント作業員により目視や触診などの感覚で行われることが多く、作業員の経験や技量等の人為的なばらつきもあり、漏出リスクとなっているケースもあります。他方、専門業者によるひずみ計測という手法は、測定に時間を要するためメンテナンス工程を圧迫すること、対応可能な業者が限られる、などの理由で実施ケースが少ないのが実情です。さらに、目視、触診などではダメージ評価に必要なフランジの径方向ひずみや傷の状態は測定できず、フランジ起因の漏出リスク低減は果たせていません。今回上市したフランジカルテは、3Dスキャナを用い、フランジに生じている周方向/径方向ひずみや傷などのダメージを測定、分析することで非属人的かつ定量的な把握ができるサービスです。フランジカルテでは、3Dスキャナで取得する点群データを当社の独自開発ソフトを用いることで、ひずみや傷などの異常部がフランジのどこに生じているかをビジュアルで確認ができ、異常部を個々にグラフ化し閾値比較による良否判断を行った結果をレポートとして提供します。

当サービスの活用で、お客さまは設備の健全性確認を適時に行うことが可能になり、適正な修繕につなげ、漏出を低減させることができます。当社のコア技術であるシールエンジニアリングをベースに、リークゼロに向けたさまざまな取り組みを加速し、環境負荷物質の漏出防止と低減などの社会的課題の解決に引き続き貢献していきます。

■水素社会への取り組み

バルカーグループでは次世代エネルギーとして期待される水素市場向けに、エラストマー製シール材「BLISTANCE®」を発売し、2020年より継続した機能改善に取り組んでいます。「BLISTANCE®」はブリスター現象※を発生させない画期的なエラストマー製品です。ブリスターが発生すると、シール材が破壊され、水素ガスが漏出する危険性があります。

2023年には極低温・急減圧の過酷な条件下での使用が想定される燃料電池自動車(FCV)や、水素貯蔵タンク、エンジン回りの配管使用の適用性を想定した低温環境~高温環境まで広くカバーした製品シリーズの開発を完了。今後も当社グループの強みである材料配合、シール設計の技術で、次世代ニーズに応え、脱炭素社会に向けて貢献していきます。

※ブリスター現象:高温・高圧環境下で水素がエラストマー素材に浸透し、急減圧で水素が膨張してゴム素材を破裂させる現象

■ 老朽化設備に対する漏出リスク低減の取り組み

近年、国内プラント設備の老朽化が問題視され、なかには半数以上が稼働年数50年以上を超える設備構成となっているなどの声を耳にします。プラントの連続運転期間の延長等で定期メンテナンス機会が減り、老朽化設備の漏出リスクは高まる傾向です。一度漏出が発生しますと、プラント作業員の人的被害をはじめ、漏れた物質によっては近隣住民への影響や環境汚染につながることも懸念され、漏出リスクの低減に貢献することは当社として重要な取り組みと捉えています。

当社は長年にわたり漏出を防ぐシール製品を提供し、数多くのプラントの安全操業に貢献してきました。現在では、2023年4月発表の“安全を漏らすな”のコーポレートスローガンのもと、シール製品のみならず、お客さま設備のリークゼロを目標に漏出リスク低減を図るサービス開発を進めています。そして本年度、老朽化設備のフランジ起因の漏出リスク低減につながる取り組みとして、フランジの健全性診断サービス“フランジカルテ”を開発、上市しました。

現状、フランジの健全性確認は、プラント作業員により目視や触診などの感覚で行われることが多く、作業員の経験や技量等の人為的なばらつきもあり、漏出リスクとなっているケースもあります。他方、専門業者によるひずみ計測という手法は、測定に時間を要するためメンテナンス工程を圧迫すること、対応可能な業者が限られる、などの理由で実施ケースが少ないのが実情です。さらに、目視、触診などではダメージ評価に必要なフランジの径方向ひずみや傷の状態は測定できず、フランジ起因の漏出リスク低減は果たせていません。今回上市したフランジカルテは、3Dスキャナを用い、フランジに生じている周方向/径方向ひずみや傷などのダメージを測定、分析することで非属人的かつ定量的な把握ができるサービスです。フランジカルテでは、3Dスキャナで取得する点群データを当社の独自開発ソフトを用いることで、ひずみや傷などの異常部がフランジのどこに生じているかをビジュアルで確認ができ、異常部を個々にグラフ化し閾値比較による良否判断を行った結果をレポートとして提供します。

当サービスの活用で、お客さまは設備の健全性確認を適時に行うことが可能になり、適正な修繕につなげ、漏出を低減させることができます。当社のコア技術であるシールエンジニアリングをベースに、リークゼロに向けたさまざまな取り組みを加速し、環境負荷物質の漏出防止と低減などの社会的課題の解決に引き続き貢献していきます。

■水素社会への取り組み

バルカーグループでは次世代エネルギーとして期待される水素市場向けに、エラストマー製シール材「BLISTANCE®」を発売し、2020年より継続した機能改善に取り組んでいます。「BLISTANCE®」はブリスター現象※を発生させない画期的なエラストマー製品です。ブリスターが発生すると、シール材が破壊され、水素ガスが漏出する危険性があります。

2023年には極低温・急減圧の過酷な条件下での使用が想定される燃料電池自動車(FCV)や、水素貯蔵タンク、エンジン回りの配管使用の適用性を想定した低温環境~高温環境まで広くカバーした製品シリーズの開発を完了。今後も当社グループの強みである材料配合、シール設計の技術で、次世代ニーズに応え、脱炭素社会に向けて貢献していきます。

※ブリスター現象:高温・高圧環境下で水素がエラストマー素材に浸透し、急減圧で水素が膨張してゴム素材を破裂させる現象

事業上の環境負荷物質の低減

気候変動への対応「TCFD提言に基づく情報開示」

株式会社バルカーは、2021年5月に「気候関連財務情報開示タスクフォース」(TCFD※)提言への賛同を表明するとともに、提言の推進を目的に設立された「TCFDコンソーシアム」に加入しました。 バルカーグループでは企業理念「THE VALQUA WAY」に基づくビジョナリー経営を推進し、社員の一人ひとりが「安全・衛生・環境は人類共通の重要テーマの1つである」ことを強く意識した企業活動を実践しています。また、創業100周年(2027年)を区切りとする長期経営目標では、ありたい企業像として「未来と未知に挑むチャレンジングな企業-人類の豊かさと地球環境に貢献するために-」を掲げ、より良き地球市民として「環境・社会・企業統治」に積極的に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献できる企業となることを目指しています。

※TCFDについて https://www.fsb-tcfd.org

G20の要請を受け、主要国の金融関連省庁および中央銀行より構成された金融安定理事会(FSB)により、2015年12月に設立されたタスクフォースで、2017年6月に気候関連の財務情報開示に関する提言を公表しました。現在、世界中の金融機関や企業、政府などがTCFDの提言に賛同しています。

□ ガバナンス

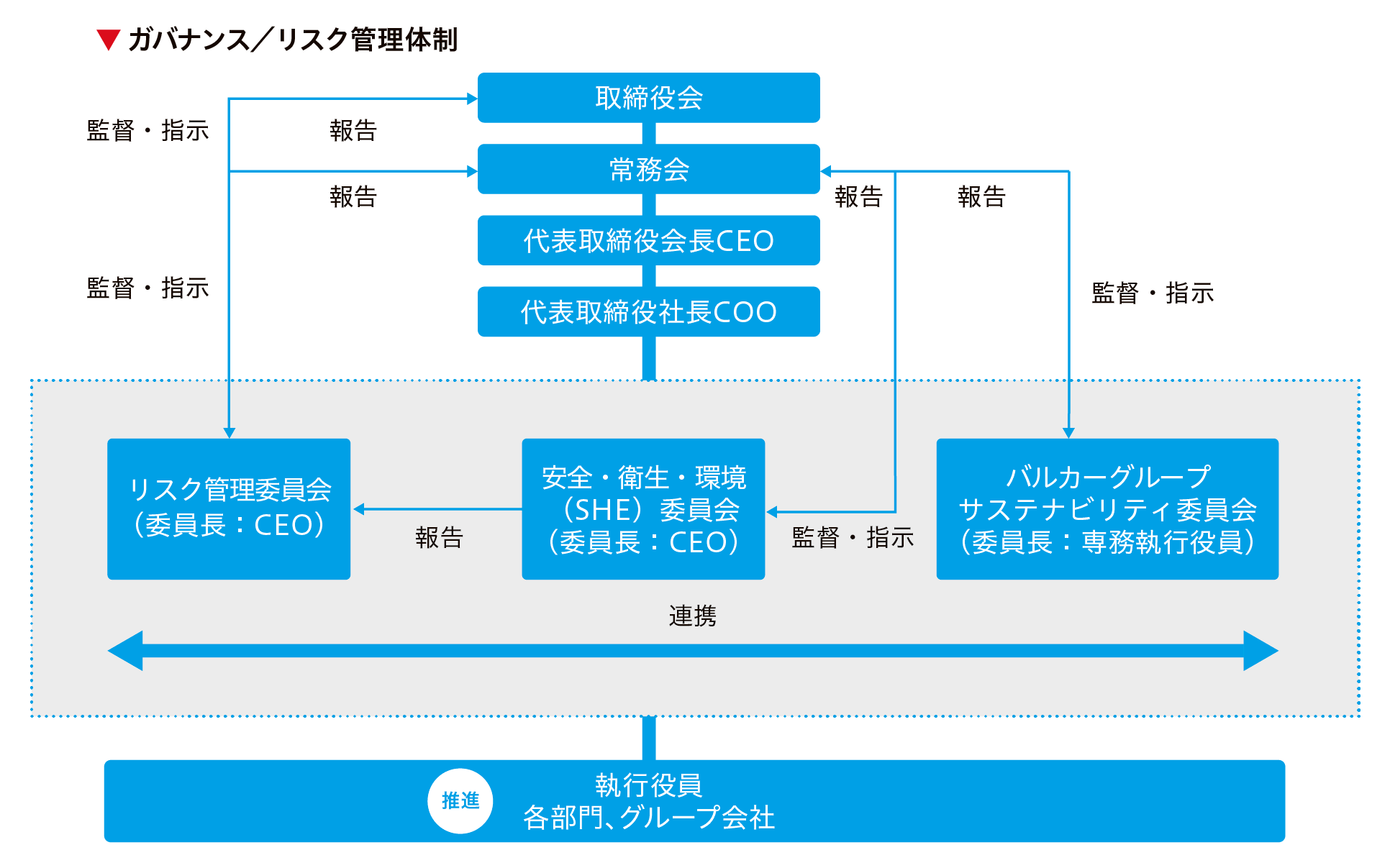

バルカーグループでは、気候関連課題を重要な経営課題とし取締役会の監督のもと取り組んでいます。なお、気候関連課題に関する当社グループのガバナンス体制は下図の通りです。

まず気候関連課題は、「バルカーグループサステナビリティ委員会」においてサステナビリティ経営に伴う重要課題(マテリアリティ)のひとつとして特定され、当該課題に対する基本的な方針および取り組みを審議・決定し、定期的に常務会へ報告しています。

特に気候変動関連のグループ全体で取り組むべき施策については、当社グループの「安全・衛生・環境(SHE)委員会」において審議・決定し、各部門・グループ各社の「安全・衛生・環境(SHE)推進チーム」の活動に反映させることで、グループ横断的でかつ効果的な取り組みに繋げる体制とし、定期的に常務会へ報告しています。また「リスク管理委員会」では、気候変動関連のリスクを含むリスクを定期的に取締役会・常務会に報告し、監督・指示を受けています。

株式会社バルカーは、2021年5月に「気候関連財務情報開示タスクフォース」(TCFD※)提言への賛同を表明するとともに、提言の推進を目的に設立された「TCFDコンソーシアム」に加入しました。 バルカーグループでは企業理念「THE VALQUA WAY」に基づくビジョナリー経営を推進し、社員の一人ひとりが「安全・衛生・環境は人類共通の重要テーマの1つである」ことを強く意識した企業活動を実践しています。また、創業100周年(2027年)を区切りとする長期経営目標では、ありたい企業像として「未来と未知に挑むチャレンジングな企業-人類の豊かさと地球環境に貢献するために-」を掲げ、より良き地球市民として「環境・社会・企業統治」に積極的に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献できる企業となることを目指しています。

※TCFDについて https://www.fsb-tcfd.org

G20の要請を受け、主要国の金融関連省庁および中央銀行より構成された金融安定理事会(FSB)により、2015年12月に設立されたタスクフォースで、2017年6月に気候関連の財務情報開示に関する提言を公表しました。現在、世界中の金融機関や企業、政府などがTCFDの提言に賛同しています。

□ ガバナンス

バルカーグループでは、気候関連課題を重要な経営課題とし取締役会の監督のもと取り組んでいます。なお、気候関連課題に関する当社グループのガバナンス体制は下図の通りです。

まず気候関連課題は、「バルカーグループサステナビリティ委員会」においてサステナビリティ経営に伴う重要課題(マテリアリティ)のひとつとして特定され、当該課題に対する基本的な方針および取り組みを審議・決定し、定期的に常務会へ報告しています。

特に気候変動関連のグループ全体で取り組むべき施策については、当社グループの「安全・衛生・環境(SHE)委員会」において審議・決定し、各部門・グループ各社の「安全・衛生・環境(SHE)推進チーム」の活動に反映させることで、グループ横断的でかつ効果的な取り組みに繋げる体制とし、定期的に常務会へ報告しています。また「リスク管理委員会」では、気候変動関連のリスクを含むリスクを定期的に取締役会・常務会に報告し、監督・指示を受けています。

□ リスク管理

バルカーグループでは、リスクマネジメントを強化するため、「リスク管理委員会」を設置し、国内 外の事業環境の急激な変化と事業領域の拡大に伴って多様化するグループ経営上のリスクを一元管理しています。気候変動関連のリスクについては、バルカーグループサステナビリティ委員会および安全・衛生・環境(SHE)委員会のほか、コーポレート部門と事業部門が連携してリスク・機会の識別や評価、対応策の検討を行っていて、これらの特定された重要なリスク・機会は、リスク管理委員会に適宜情報共有され、必要に応じて全社リスクに統合しています。全体リスクの管理状況は定期的にリスク管理委員会から取締役会および常務会に報告し、監督を適切に受ける体制を整えています。

バルカーグループでは、リスクマネジメントを強化するため、「リスク管理委員会」を設置し、国内 外の事業環境の急激な変化と事業領域の拡大に伴って多様化するグループ経営上のリスクを一元管理しています。気候変動関連のリスクについては、バルカーグループサステナビリティ委員会および安全・衛生・環境(SHE)委員会のほか、コーポレート部門と事業部門が連携してリスク・機会の識別や評価、対応策の検討を行っていて、これらの特定された重要なリスク・機会は、リスク管理委員会に適宜情報共有され、必要に応じて全社リスクに統合しています。全体リスクの管理状況は定期的にリスク管理委員会から取締役会および常務会に報告し、監督を適切に受ける体制を整えています。

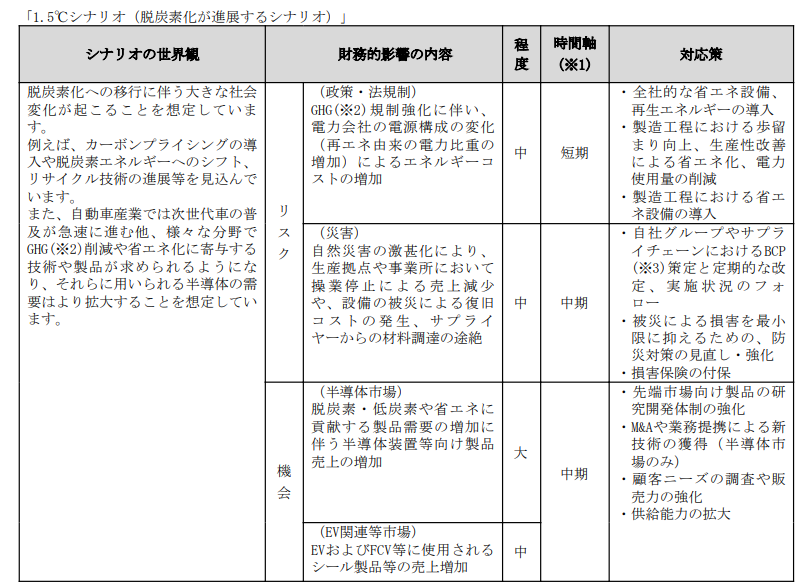

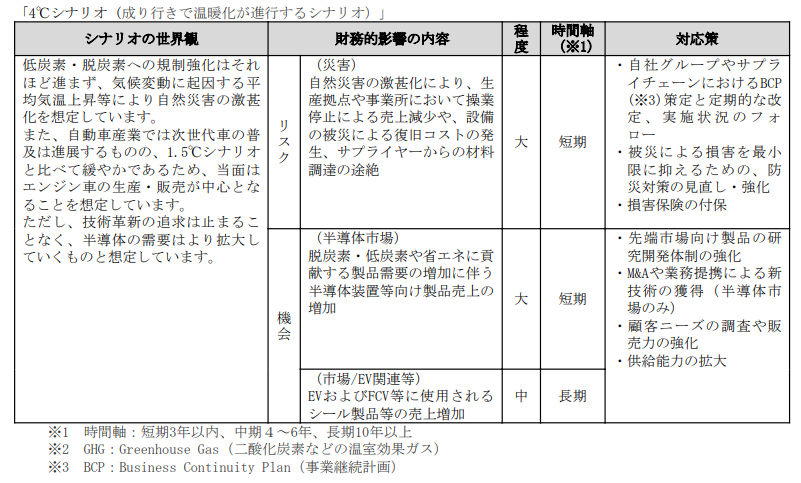

□ 戦略

バルカーグループの財務に影響を及ぼす気候変動関連リスク・機会の特定にあたり、IEA(※1)や IPCC(※2)などのデータを基に、4℃シナリオ(成り行きで温暖化が進行するシナリオ)と1.5℃シナリオ(脱炭素化が進展するシナリオ)の2つのシナリオに基づき分析を実施しました。

シナリオの定義

対象期間:2050年を想定してリスク・機会を特定(ただし、財務への影響については2030年を念頭に評価)

対象範囲:バルカーグループ参照シナリオ:

1.5°CにおいてはIEA NZE、IPCC RCP1.9等

4°CにおいてはIEA STEPS、IPCC RCP8.5等

※1 IEA:International Energy Agency(国際エネルギー機関)

※2 IPCC:Intergovernmental Panel on Climate Change(気候変動に関する政府間パネル)

バルカーグループの財務に影響を及ぼす気候変動関連リスク・機会の特定にあたり、IEA(※1)や IPCC(※2)などのデータを基に、4℃シナリオ(成り行きで温暖化が進行するシナリオ)と1.5℃シナリオ(脱炭素化が進展するシナリオ)の2つのシナリオに基づき分析を実施しました。

シナリオの定義

対象期間:2050年を想定してリスク・機会を特定(ただし、財務への影響については2030年を念頭に評価)

対象範囲:バルカーグループ参照シナリオ:

1.5°CにおいてはIEA NZE、IPCC RCP1.9等

4°CにおいてはIEA STEPS、IPCC RCP8.5等

※1 IEA:International Energy Agency(国際エネルギー機関)

※2 IPCC:Intergovernmental Panel on Climate Change(気候変動に関する政府間パネル)

今回、バルカーグループの気候変動関連のシナリオ分析を実施した結果、分析で使用したいずれのシナリオにおいても、高いレジリエンスを有していると評価しました。今後、特定したリスクへの対応と機会への実現に向けて、取り組みをより一層推進していきます。

また当社グループは持続可能な社会の実現を目指していて、経営予算、事業計画の決議を行う際には、経営理念である「THE VALQUA WAY」や「創業100周年(2027年)のありたい企業像」に従い、気候変動問題を考慮することとしています。例えば、設備投資予算では環境投資予算を区分管理し、常務会において決議しています。

また当社グループは持続可能な社会の実現を目指していて、経営予算、事業計画の決議を行う際には、経営理念である「THE VALQUA WAY」や「創業100周年(2027年)のありたい企業像」に従い、気候変動問題を考慮することとしています。例えば、設備投資予算では環境投資予算を区分管理し、常務会において決議しています。

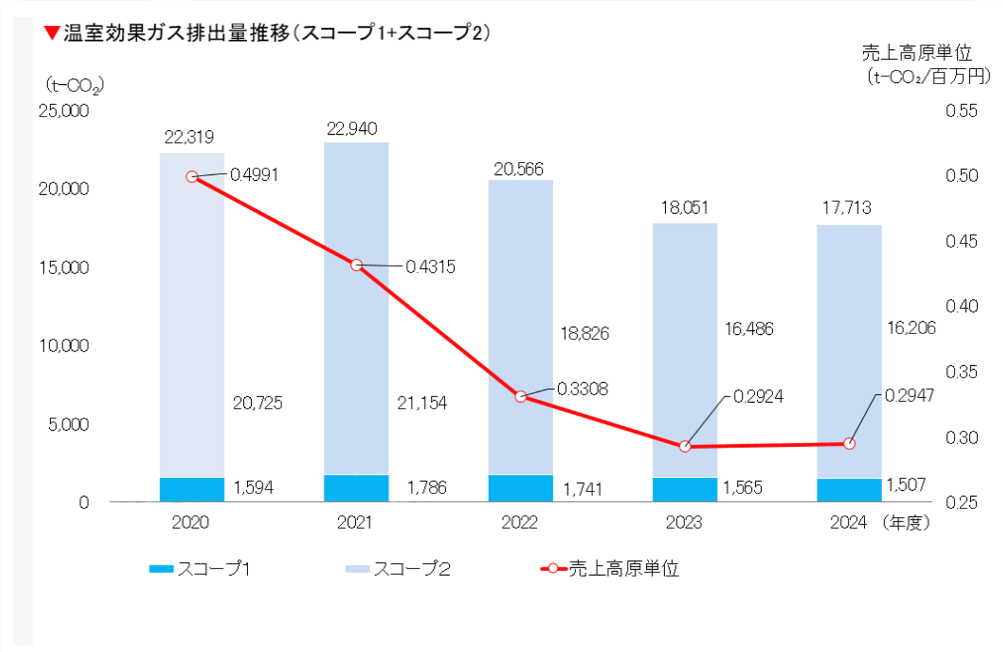

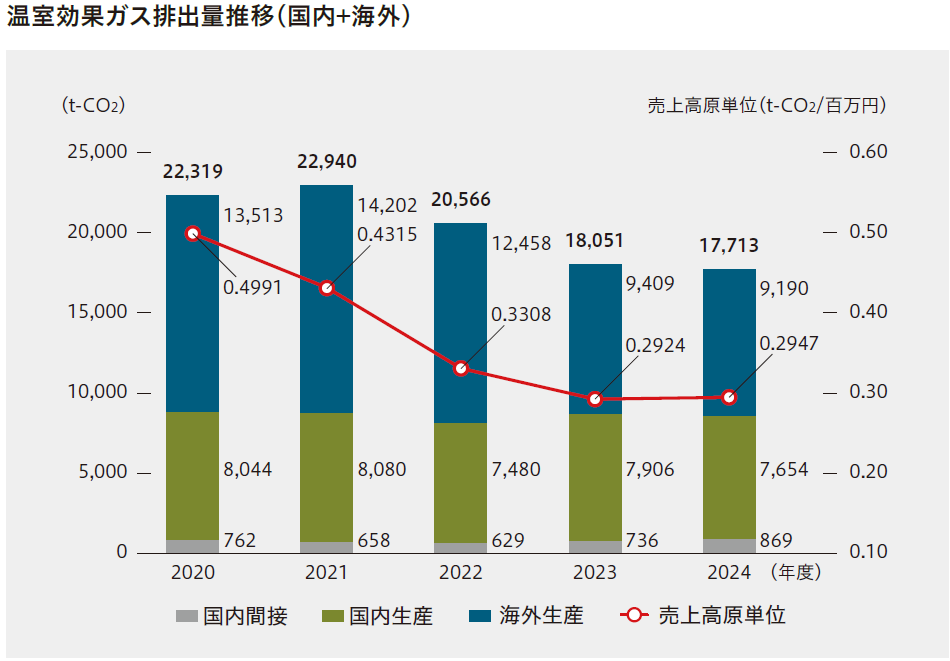

□ 指標と目標

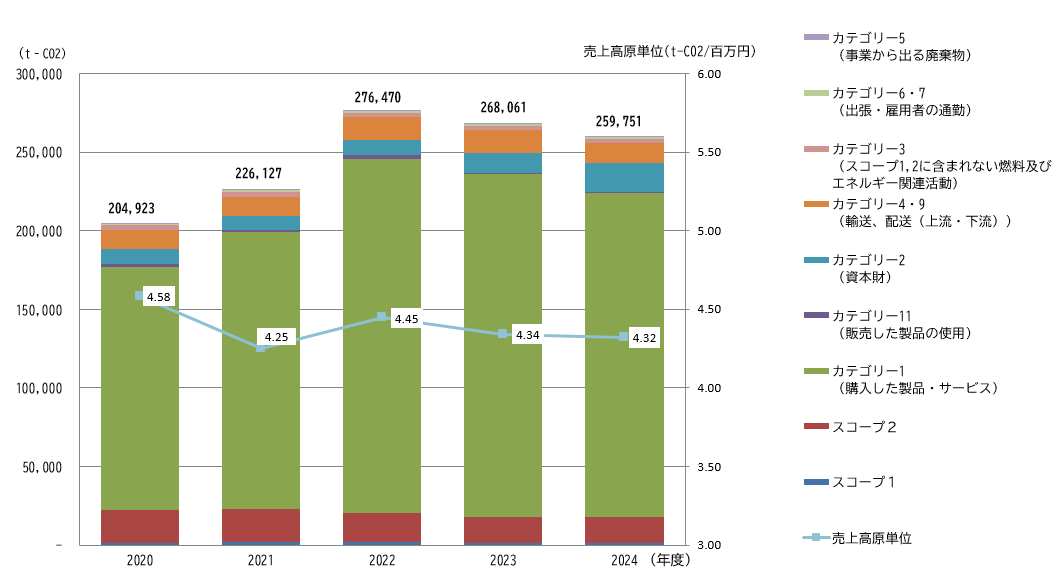

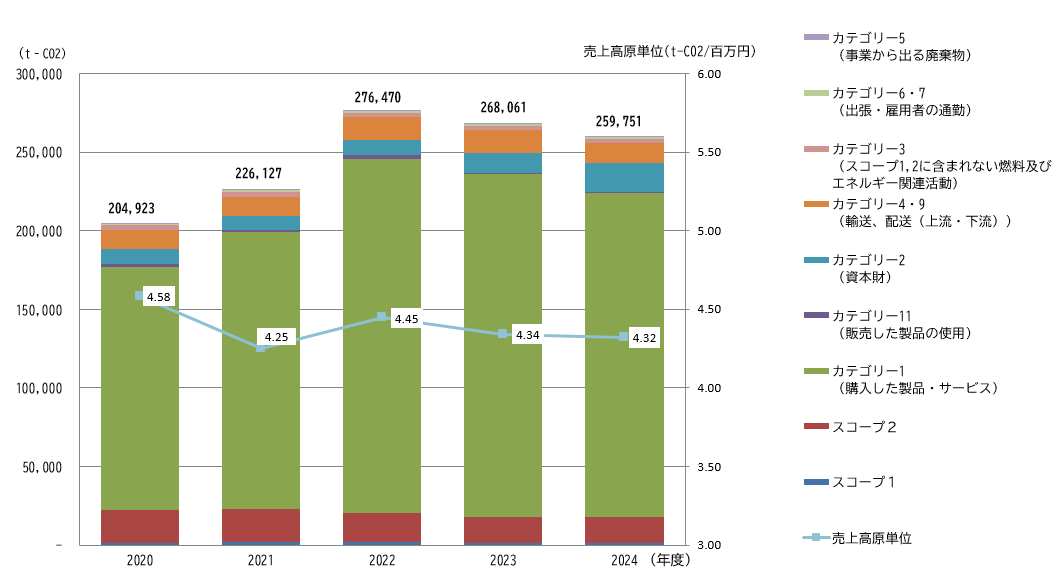

バルカーグループでは、気候変動影響の緩和に向けて、合理化・原価低減活動や、老朽化設備の更新、太陽光発電による自家発電等の施策を通じ、売上高原単位(t-CO2/百万円)(※1)前年度比1%減を目標として、温室効果ガスの排出量削減に取り組んでいます。また、その実績については、温室効果ガス排出量(スコープ1(※2)、2(※3))を算定し、温室効果ガス排出量の状況をモニタリングしています。

スコープ3(※4)についてもモニタリングを続け、公開しています。

バルカーグループでは、気候変動影響の緩和に向けて、合理化・原価低減活動や、老朽化設備の更新、太陽光発電による自家発電等の施策を通じ、売上高原単位(t-CO2/百万円)(※1)前年度比1%減を目標として、温室効果ガスの排出量削減に取り組んでいます。また、その実績については、温室効果ガス排出量(スコープ1(※2)、2(※3))を算定し、温室効果ガス排出量の状況をモニタリングしています。

スコープ3(※4)についてもモニタリングを続け、公開しています。

※1 売上高原単位(t-CO2/百万円):スコープ1+2として算出した温室効果ガス排出量を当該年度の売上高で除した値

※2 スコープ1:事業者自らによる温室効果ガス直接排出

※3 スコープ2:他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出

※4 スコープ3:スコープ1、2を除いて、原料調達から生産、販売、廃棄までにおける間接排出

※温室効果ガス排出量:「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の各燃料および電力の排出係数、海外工場所在国の電力の排出係数を毎年再確認し算定

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

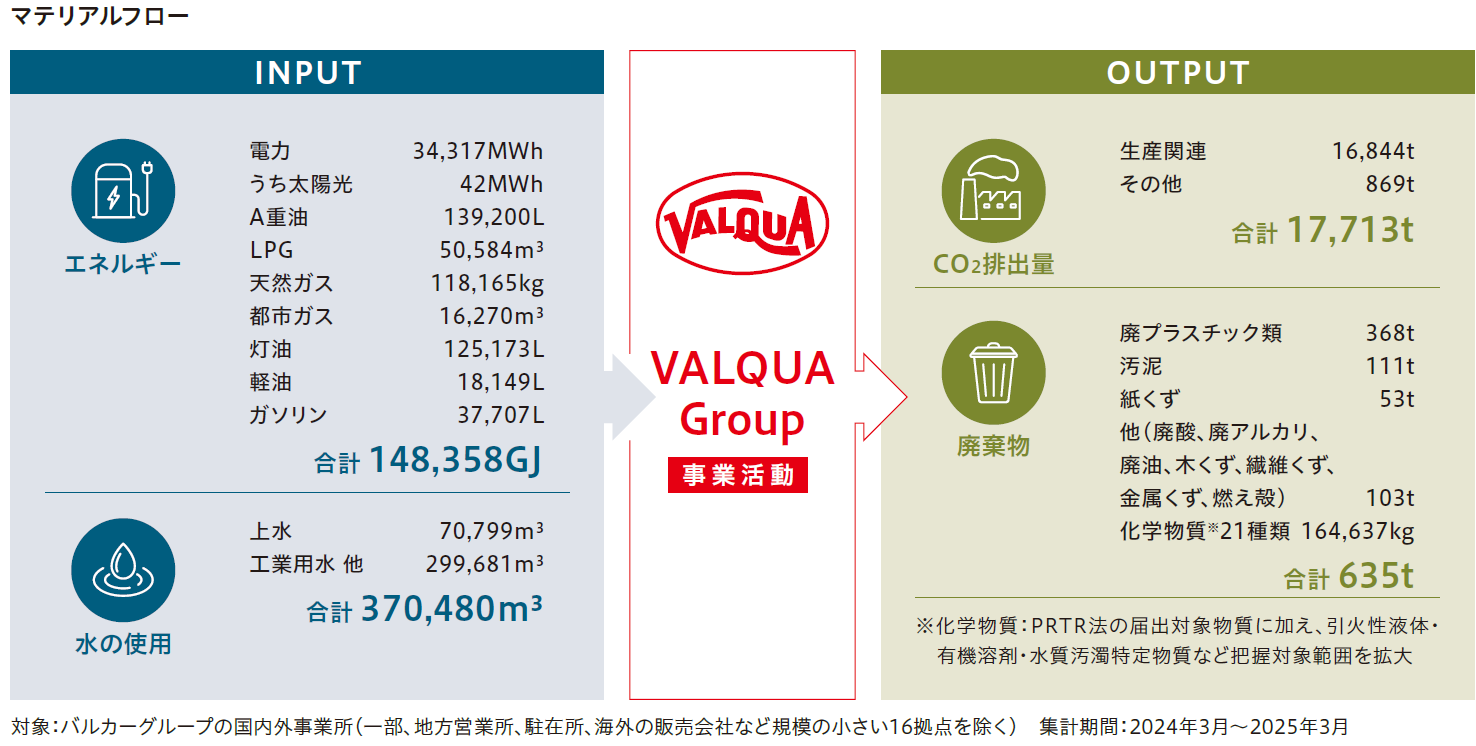

■ 2024年度の事業活動に伴う環境負荷

バルカーグループでは事業活動におけるエネルギーや水などのINPUTや、エネルギー使用によるCO2の排出、生産工程から出る廃棄物などのOUTPUTを把握することで、環境負荷の全体像を捉えています。国内外のグループ会社から、正確かつ迅速に収集し一元管理するため、サステナビリティ情報収集システムを導入し、適正な温室効果ガス係数を用いて算定、開示しています。

バルカーグループでは事業活動におけるエネルギーや水などのINPUTや、エネルギー使用によるCO2の排出、生産工程から出る廃棄物などのOUTPUTを把握することで、環境負荷の全体像を捉えています。国内外のグループ会社から、正確かつ迅速に収集し一元管理するため、サステナビリティ情報収集システムを導入し、適正な温室効果ガス係数を用いて算定、開示しています。

主要な環境負荷の推移

■ 温室効果ガス排出量(直接排出)

2024年度は2023年度に比べて絶対量で338t削減しましたが、売上高原単位 では0.8%増加しました。内訳は、温度調節管理によるエネルギー効率向上や老朽化設備の更新の効果で561tの削減を実現した一方、生産増強に伴う新工場設立などの影響により223t増加となりました。

今後も引き続き、生産効率のさらなる向上やエネルギー使用の最適化を進め、排出量削減に取り組んでいきます。

※温室効果ガス排出量は、「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の各燃料および電力の排出係数を毎年再確認し、算定しています。スコープ1は、事業者自らによる温室効果ガス直接排出、スコープ2は他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出、スコープ3は、スコープ1、2を除いて、原料調達から生産、販売、廃棄までにおける間接排出のことを指します。電力は各国の情報提供が充実してきたことから2020年度より拠点ごとの排出係数を調査し算定しています。

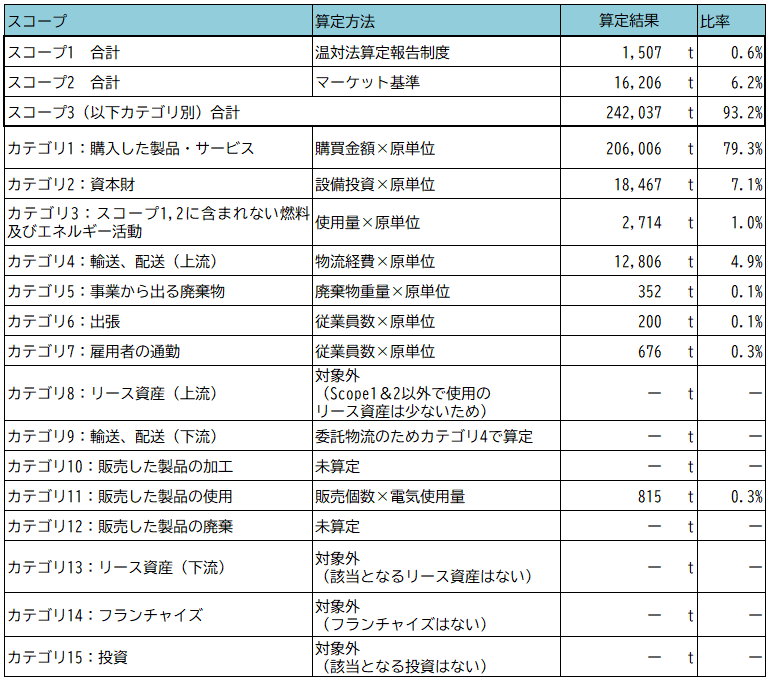

■ 温室効果ガス排出量(間接排出)

2014年度よりサプライチェーン全体の温室効果ガス排出量の算定を始め、2024年度で11年目となりました。スコープ3やその他環境に関するデータの詳細は以下をご参照ください。

□ 2024年度の温室効果ガス排出量(スコープ1+2+3算定)

2014年度よりサプライチェーン全体の温室効果ガス排出量の算定を始め、2024年度で11年目となりました。スコープ3やその他環境に関するデータの詳細は以下をご参照ください。

□ 2024年度の温室効果ガス排出量(スコープ1+2+3算定)

□ 2024年度の温室効果ガス排出量(スコープ1+2+3)の推移

温室効果ガス排出量のうち、スコープ1・2については、生産効率の向上やエネルギー使用の最適化を進め、排出量削減に取り組んでいます。 スコープ3については、約8割がカテゴリ1「購入した製品・サービス」に由来するものであることを把握しています。この「購入した製品・サービス」のうち、原材料が大部分を占めています。原材料の変更に際しては製品性能への影響を慎重に考慮する必要があるため、主に歩留まり向上や不良品削減などの省資源化の取り組みを通じてCO2の削減を図っています。なお、カテゴリ10「販売した製品の加工」およびカテゴリ12「販売した製品の廃棄」については、現時点では未算定です。

この算定結果は、環境省・経済産業省のWebサイトに取り組み事例として掲載され、CDPや環境情報開示基盤での情報開示にも活用されています。今後も、データのモニタリングと排出量削減に向けた活動を推進します。

温室効果ガス排出量のうち、スコープ1・2については、生産効率の向上やエネルギー使用の最適化を進め、排出量削減に取り組んでいます。 スコープ3については、約8割がカテゴリ1「購入した製品・サービス」に由来するものであることを把握しています。この「購入した製品・サービス」のうち、原材料が大部分を占めています。原材料の変更に際しては製品性能への影響を慎重に考慮する必要があるため、主に歩留まり向上や不良品削減などの省資源化の取り組みを通じてCO2の削減を図っています。なお、カテゴリ10「販売した製品の加工」およびカテゴリ12「販売した製品の廃棄」については、現時点では未算定です。

この算定結果は、環境省・経済産業省のWebサイトに取り組み事例として掲載され、CDPや環境情報開示基盤での情報開示にも活用されています。今後も、データのモニタリングと排出量削減に向けた活動を推進します。

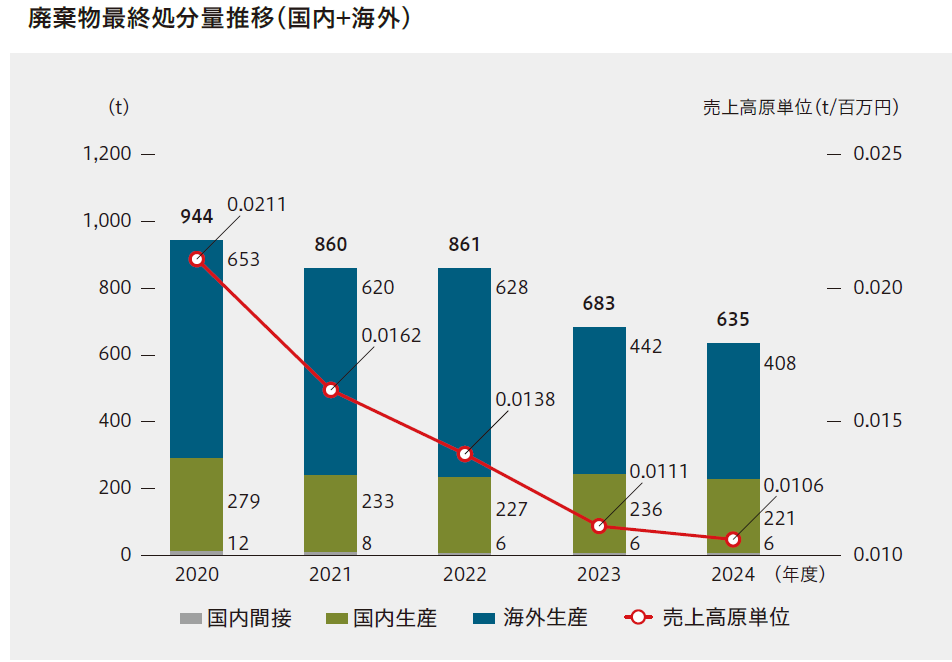

■ 廃棄物最終処分量

2024年度は2023年度に比べて絶対量で48tの排出量減となり、売上高原単位で5%の削減となりました。内訳は、合理化・原価低減活動による不良率改善や歩留まり向上の効果で23t削減、半導体市場の回復遅れによる生産調整で25t減少しました。

2024年度は2023年度に比べて絶対量で48tの排出量減となり、売上高原単位で5%の削減となりました。内訳は、合理化・原価低減活動による不良率改善や歩留まり向上の効果で23t削減、半導体市場の回復遅れによる生産調整で25t減少しました。